Il Contastorie – La repressione dei Moti di Genova

LA REPRESSIONE DEI MOTI DI GENOVA

Con la caduta di Napoleone, che nel 1805 aveva annesso alla Francia i territori dell’antica Repubblica, Genova riconquista nel 1814 un’effimera indipendenza, col nome di Repubblica Genovese. Dopo meno di un anno, infatti, il Congresso di Vienna stabilisce l’annessione dei suoi territori, e quindi dell’intera Liguria, dell’Oltregiogo e dell’isola di Capraia, al regno di Sardegna, governato dalla casata reale dei Savoia.

L’annessione, avvenuta contravvenendo al principio generale di restaurare i governi legittimi precedenti al periodo napoleonico, è osteggiata dai genovesi e porta negli anni seguenti a un impoverimento della città, anche a causa della politica protezionistica del governo sabaudo.

23 marzo1849. A Novara si combatte la battaglia che segna la fine della seconda fase della Prima Guerra d’Indipendenza. È una sconfitta disastrosa per le truppe del Regno di Sardegna e, secondo la testimonianza del generale Giovanni Durando, il re Carlo Alberto cerca la morte in battaglia. Certo non deve averla cercata troppo bene, al contrario delle centinaia di soldati che morirono sul campo quel giorno, senza aver bisogno di impegnarsi in modo particolare.

La sera dello stesso giorno Carlo Alberto abdica a favore del figlio e il giorno seguente, a Vignale, pochi chilometri a nord di Novara, il duca di Savoia, divenuto re Vittorio Emanuele II, firma l’armistizio con il maresciallo Radetzky, comandante dell’esercito austriaco.

alla cascina di Vignale (disegno preparatorio)

Subito dopo l’armistizio cominciarono a propagarsi voci che legavano la sconfitta a presunti tradimenti. L’anonimo autore del libro Della Rivoluzione di Genova nell’aprile 1849 esposta nelle sue vere sorgenti. Memorie e documenti” di un testimonio oculare, pubblicato a Marsiglia nel 1949, scrive:

“L’aristocrazia piemontese che abborria dalla guerra perchè vedea nella vittoria lombarda, la morte d’ogni suo privilegio, ordiva una infernale congiura per cui nel bel primo giorno della battaglia diffettarono le vettovaglie sulle grasse contrade della Lomellina, fu interrotta ogni corrispondenza fra il Quartier Generale e Torino, e la santa parola di Repubblica, lanciata in mezzo a’ soldati fu il seme d’una intera disfatta. E qual maraviglia se un esercito di oltre a centomila combattenti, venne rotto da cinquantamila Tedeschi? Il vecchio lor condottiero pugnava coll’oro che seppe largamente profondere; alla vigilia della pugna il nemico poté penetrare, e fu tradimento, nelle nostre fortezze, seder a colloquio coi guidatori della impresa, talché il Feld Maresciallo Radeszky, che d’ogni nostro movimento veniva fatto instrutto all’istante, potè chiaramente promettere alle sue soldatesche che tre soli giorni avrebbero d’ogni cosa deciso e che giunti appena sul pian di Novara avrebbero veduto le spalle dei Piemontesi. Sì, la congiura esisteva e suo intendimento era di porre un’altra volta l’Italia sotto il protettorato dell’Austria”.

Tali voci si diffusero in modo particolare a Genova, dove vennero a formare una miscela esplosiva col malcontento popolare dovuto alla crisi economica e al rimpianto per la perduta indipendenza. Si rincorsero anche voci su un possibile passaggio della città all’Austria. Continua l’anonimo:

“Le parole che Carlo Alberto aveva pronunciato nell’atto di strapparsi dal capo il diadema «tutto è perduto anche l’onore» ruggian come fulmine agli orecchi de’ Liguri. Ebbene (diceasi) se tutto è perduto, sia salvo almeno l’onore; perocchè quel popolo che può sorvivere alla sua infamia non è più popolo, ma gregge di schiavi segnato in fronte dalla maledizione di Dio. Si salvi l’onore dacchè, come i principi al regno, non possono i popoli abdicare al proprio decoro. E sul far della sera levati i cittadini a tumulto, fan battere a raccolta, si sfondano le porte de’ campanili e i sacri bronzi tutti suonano a stormo, come agitati da un solo spirito, come tocchi da un solo martello. Questi moti non erano però incomposti e licenziosi; il popolo non chiedeva che d’essere armato per poter fronteggiare il paese dalla minacciata invasione tedesca, sottrarre il nuovo principe dalle ree suggestioni de’ vecchi e nuovi Seiani, col tenere sollevato fra i culmini de’ nostri Appennini il vessillo della indipendenza”.

La rivolta, quindi, all’inizio non è precisamente antisabauda ma in funzione difensiva antiaustriaca e ciò è anche dimostrato dal fatto che il 27 marzo il Municipio di Genova invia due Consiglieri a Torino per far conoscere l’agitazione che regnava in città e avere informazioni sulle conseguenze dell’armistizio.

Lo stesso giorno, però, il comandante della Piazza di Genova, il generale Giacomo De Asarta, ritenendo di non disporre di forze sufficienti per mantenere l’ordine, invia una lettera ad Alfonso La Marmora con la richiesta di rinforzi. Il fatto che la missiva sia intercettata dai dimostranti aggrava la situazione. Il grido comune della popolazione è: “Le truppe siano mandate al fronte, la città sia affidata a noi stessi”. La richiesta è quella di allontanare la guarnigione sabauda dalla città e di consegnare i forti.

Il 28 marzo, dopo che il Municipio ha armato 600 camalli e che Carlo Farcito De Vinea, intendente generale preposto agli uffizi civili, è imprigionato dai rivoltosi, il generale De Asarta accetta di consegnare i forti dello Sperone e del Begato.

La situazione non migliora nei giorni seguenti. Il 29 marzo, il Consiglio Municipale, all’unanimità, decide di inviare una deputazione a Torino per invitare il Parlamento a trasferire la sua sede a Genova.

Appena sorto il mattino del 30 marzo vengono distribuite le armi, persino ai preti e ai frati. Si viene a sapere che anche a Torino sono scoppiati disordini e che era tardi per chiedere il trasferimento del Parlamento perché, essendosi opposto all’armistizio, stava per essere sciolto dal nuovo sovrano.

Nella serata viene formato un Comitato di pubblica sicurezza e difesa nelle persone del generale Avezzana, dell’avvocato Davide Morchio e del deputato Costantino Reta.

Il generale De Asarta si barrica nell’arsenale di terra, “appuntando cannoni incontro alle moltitudini non d’altro accese che la febbre di libertà”.

Il 31 marzo il battaglione universitario, guidato dallo studente savonese Alessandro De Stefanis,[1] prende in ostaggio il “generale di piazza [Cristoforo] Ferretti, consanguineo del sultano di Roma.[2][…] Gli si rinveniva negli abiti un brevetto da cui risultava ch’egli traeva una pensione dal- l’Austria”. Ciò aumenta il timore dei rivoltosi di essere venduti agli Austriaci.

Viene presa in ostaggio anche la famiglia del generale De Asarta (la moglie, una figlia di dieci anni e due figli più piccoli); “destinavasi alla stessa una splendida abitazione: nel palazzo Tursi, dove furono gli statici cortesemente trattati, ma, nel tempo istesso fu intimato al De Asarta che al primo: colpo di cannone gli si manderebbe la testa del figlio”.

Il triumvirato formato da Avezzana, Morchio e Reta prende in mano il governo della città.

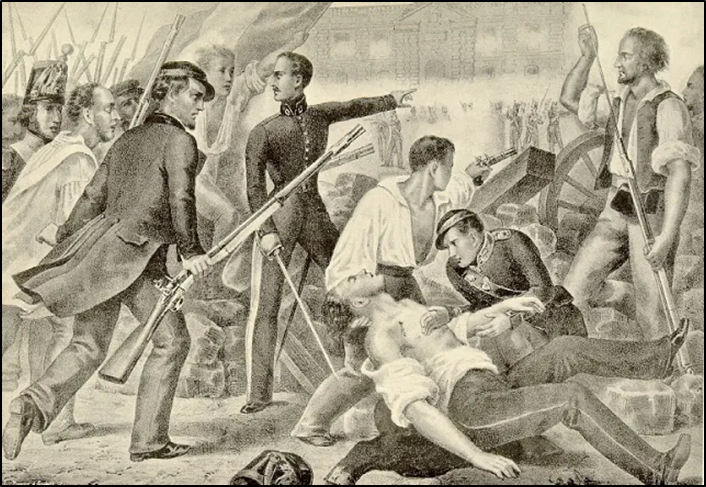

Il 1° aprile, Domenica delle Palme, la popolazione in rivolta si dirige verso l’Arsenale del Santo Spirito. I carabinieri fanno fuoco e il popolo risponde al fuoco. Si spara per tre ore quindi, calata la notte, si cessa di combattere. Tra il popolo si contano 23 persone uccise e 19 ferite. Tra i carabinieri 5 uccisi e 6 feriti. Tra gli uccisi vi è il colonnello “Morosso, odiatissimo dai Genovesi pe’ tracotanti suoi modi, cadeva in quel giorno trafitto da genovese palla nel cuore”.

Il giorno seguente il generale De Asarta è costretto a firmare la capitolazione. Tra le condizioni:

1° Il Generale De Asarta sgombrerà la Città, mura e fortificazioni interne ed esterne di Genova colle truppe di tutte le armi che si trovano attualmente in questa città entro il termine del 2 aprile dell’anno corrente.

2° Le truppe si ritireranno oltre gli Appennini per la via di Alessandria o per quella di Savona con che seguano direttamente il loro cammino alla volta del Piemonte. […]

6° Genova rimarrà inalterabilmente unita al Piemonte.

A Torino la preoccupazione su quanto stava avvenendo a Genova era altissima. Nelle memorie di Alfonso La Marmora, pubblicate nel 1875 col titolo Un episodio del Risorgimento italiano, si legge:

“Intanto le città del Regno erano tutte più o meno agitate dai mestatori e cospiratori; e Genova, patria di Mazzini, che aveva ricevuto particolari istruzioni e raccomandazioni dal grande Agitatore, si era fatta li centro di tutta la demagogia italiana. […]

Rifugiavansi quindi in Genova molti emigrati, e fra non pochi onesti e benemeriti patriotti s’ infiltrava pure in città un buon numero di esaltati, di faccendieri, di spie e di facinorosi, di cui taluni rei di delitti comuni”.

La dichiarazione che Genova non intendesse staccarsi dal Piemonte viene ritenuta ipocrita da La Marmora che ricorda che “i rivoltosi si trovarono padroni di quarantamila fucili, che stavano nelle sale d’armi, oltre a quelli della Guardia nazionale e ad altri che si erano distribuiti al basso popolo, di ottocento pezzi di artiglieria, di tutti i magazzini a polvere e della stessa fabbrica (al Lagaccio), e di un immenso materiale da guerra che trovavasi nei depositi e negli arsenali. Con tali mezzi di difesa, guai se si fosse lasciato ai ribelli il tempo di riconoscersi e di organizzarsi, come ebbero campo di fare i comunisti di Parigi nel 1871, e gl’intransigenti a Cartagena nel 1873. […]

Nè deve la storia dimenticare, che se non si riusciva a sedare prontamente quella insensata ribellione, l’Austria e la Francia se ne sarebbero infallantemente mischiate. […]

Talchè appena si conobbe che la ribellione aveva trionfato a Genova, mentre li maresciallo Radetzky offriva al nostro Re il concorso delle sue truppe vittoriose, asserendo che le nostre, demoralizzate dopo Novara, non erano in grado di riconquistare da sole una Piazza formidabile come Genova; li Capo della Repubblica Francese, fors’anche per gelosia di vedere già gli Austriaci in Alessandria, faceva al Governo Sardo una proposta eguale, e metteva a disposizione del nostro sovrano, tutto o in parte, il corpo di osservazione di quaranta mila uomini, che si trovava riunito fra Lione e le Alpi, sotto il comando del generale Oudinot.

Abbiamo dunque corso il rischio, se non si riesciva a riprendere prontamente quella piazza importante, di vedere gli Austriaci e i Francesi far a gara per aiutarci, e giungere forse anche contemporaneamente gli uni per terra, gli altri per mare, sotto le mura di Genova.

Io posso assicurare il lettore che questo pensiero affacciatosi più volte alla mia mente durante la marcia, non fu estraneo alla pronta, e forse temeraria determinazione, che ho poi creduto di dover prendere”.

Che La Marmora sia sincero o meno nelle sue affermazioni, la storia ci racconta che il 2 aprile, mentre si reca a Ronco per raccogliere informazioni sulle condizioni della città, riceve l’ordine di reprimere la sollevazione. Gli pervengono da Torino due decreti: uno lo nomina regio commissario con pieni poteri e l’altro lo promuove luogotenente generale.

Lo stesso giorno, a Genova, allontanatesi le truppe piemontesi, la popolazione si prepara a difendere la città.

Viene ucciso un poliziotto durante un tumulto e la stessa sorte tocca al conte Angelo Ceppi di Barolo, maggiore dei carabinieri e comandante della locale Divisione, che nonostante sia in abiti borghesi, viene riconosciuto e ucciso.

L’anonimo autore Della Rivoluzione di Genova nell’aprile 1849 scrive che “dovette pagare il fio della non eseguita capitolazione”.

Ben diversa la versione che si trova sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri: “Sebbene il Governatore di Genova, di fronte alla gravità della situazione fosse venuto a patti con gli insorti, questi non desistettero dal commettere atrocità, di cui fu vittima lo stesso maggiore Ceppi, sul quale infierirono, anche dopo la sua morte, con orribili sevizie”.[3]

Il 3 aprile a Genova giunge la notizia che Alfonso La Marmora, alla testa di trentamila soldati, si sta dirigendo verso la città. Il nostro anonimo scrive che “Costantino Reta spiccava un messaggio al Generale Lamarmora, in cui nel nome santo d’Italia lo scongiurava e non portar l’armi contro i propri fratelli, mentre l’austriaco alle spalle invadeva le nostre provincie.

Quello diceva essere il solo nemico che dovevasi combattere, non i genovesi che si voleano far centro di una nazionale crociata; si ritirasse dalla Città occupando piuttosto una posizione forte all’intorno: avrebbe intanto investigato l’intendimento di Genova unanime nel voler continuare la guerra all’austriaco. Il Generale Lamarmora per tutta risposta, fatto arrestare contro ogni diritto il messaggero (era Chiappara) lo facea tradurre nella cittadella di Alessandria e quindi alle carceri di Finestrelle, non senza minaccia di fucilarlo”.

Quindi La Marmora, giunto in Val Polcevera, concede un breve riposo alle truppe e si prepara all’assalto.

Nei giorni seguenti le truppe regie occupano la città, anche a seguito di probabili tradimenti da parte di alcuni difensori. A nulla valgono episodi di eroismo, tra i quali vale per tutti ricordare quello che ebbe per protagonista lo studente Alessandro De Stefanis. Sconfitto nel tentativo di riprendere Forte Begato, “ferito in una gamba cadde boccone. Strascinavasi a stento in una vicina capanna, ove entrati i piemontesi l’ebbero concio sì fattamente di ferite, che l’infelice lor chiese supplicando la morte. Ivi stette due giorni senza un misero frusto, finchè mosso a pietà un ufficiale col quale già avea militato, fu tradotto nell’ospitale e quindi in sua casa ove spirava il 4 maggio, dopo un mese di atroci dolori”.

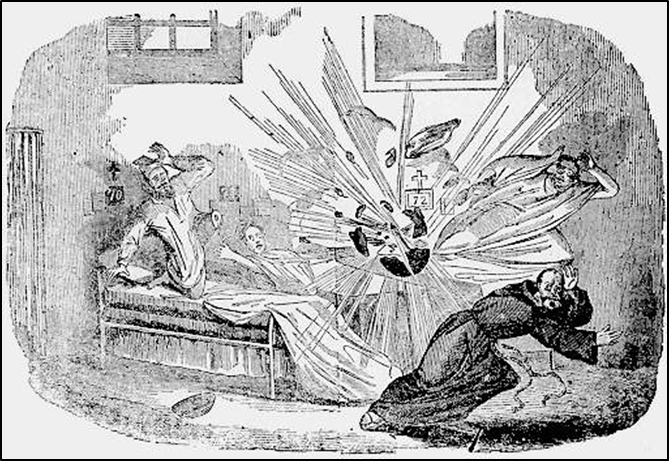

Durante il pesante bombardamento del 5 aprile “sedici bombe caddero sovra l’ospitale di Pammatone, che pur come ogni altro stabilimento di carità aveva inalberato il negro stendale, il che presso civili nazioni è tal segno, che rende inviolate le mura su, cui s’innalza. Undici di esse scoppiarono per le vaste corsie degli infermi, e vi successe tal scena, che mette al raccontarla il raccapriccio nel cuore. Allo scoppio degli omicidi proietti assorgeano gli ammalati dal letto dei loro dolori, e brancollando tentavan fuggire; taluni rimanevano uccisi, taluni feriti, altri fatti alcuni passi cadeano tramortiti a terra. Più di tutti soffersero nella tentata fuga i feriti, che aveano dovuto nelle antecedenti giornate soffrire amputazioni, poichè si sfasciarono le loro piaghe e dovetter soccombere. Quelli poi che sorvissero presi da orrendo delirio urlavano di continuo: – Le bombe, le bombe. – E n’ebbero per lunga pezza scombuiata la luce dell’intelletto. […]

(stampa popolare, apparsa sul periodico “La Strega”)

Noi lasciamo ad altra penna il raccontamento degli orribili guai prodotti non solo da questo, ma più ancora dal furor militare, il quale non che pareggiare avanzò di gran lunga le ferocie croate. Se tutti infatti noi ci facessimo a dire le nefandigie, i soprusi, le stragi, le devastazioni, gli stupri, i sacrilegi, perpetrati dal piemontese soldato, forse i lontani ci negherebbero fede. In ben oltre trecentocinquanta famiglie di S. Rocco, degli Angioli, di S. Teodoro e di S. Lazzaro, come risulta dai documenti raccolti al Municipio, infuriò la bestialità delle forsennate milizie, che sfondavano gli usci delle pacifiche case, e tutto mandavano a ruba. Oltre agli averi dei cittadini si diè di piglio ai vasi sacri ed agli arredi dei templi, si stuprarono vergini – le madri insultavansi – nel palazzo del Principe Doria si fecero ingollare ad alcuni de’ nostri prigioni gallette inzuppate di sangue. Diversi ufficiali, quelli in ispecie de’ bersaglieri furono i primi a bottinare”.

Dopo tre giorni di bombardamenti la città era “pacificata”. I bersaglieri e le altre truppe sabaude entrano a Genova e la saccheggiarono approfittando di tutto quello che trovano, comprese le ragazze di alcune famiglie, definite “onorate”. L’ex prete e mazziniano Giorgio Asproni annotò nel suo Diario politico la confidenza raccolta dal ministro Vincenzo Ricci, il quale aveva contestato al generale la brutalità della repressione, infangata da atti di libidine prepotente. L’ufficiale si difese argomentando che “i soldati erano bei giovanotti e in quelle violenze le dame avevano anche provato piacere”. Il commento fu che “auguravano al signor generale fortuna e piacere uguale anche alla sua moglie e alle sue figlie”.[4]

Sul sito dell’Arma dei Carabinieri si legge: “A Genova ed in altre città del Piemonte l’ordine venne ripristinato nei giorni seguenti, soprattutto per l’azione energica e prudente svolta dai Carabinieri”.[5]

Un’azione energica e prudente che aveva provocato centinaia di morti, feriti, violenze, furti e devastazioni.

L’11 aprile, in esecuzione della capitolazione che il Municipio aveva trattato e concluso col generale La Marmora, le regie truppe occupano militarmente tutta la città di Genova.

Già l’8 aprile, Vittorio Emanuele II, il “re galantuomo” si era congratulato col generale La Marmora con una lettera che inizia con queste parole:

“Mio caro generale,

vi ho affidato l’affare di Genova perché siete un coraggioso. Non potevate fare di meglio e meritate ogni genere di complimenti.

Spero che la nostra infelice nazione aprirà finalmente gli occhi e vedrà l’abisso in cui si era gettata a testa bassa.

Occorre molta fatica per trarla fuori ed è proprio suo malgrado che bisogna lavorare per il suo bene; che ella impari per una volta finalmente ad amare gli onesti che lavorano per la sua felicità e a odiare questa vile e infetta razza di canaglie di cui essa si fidava e nella quale, sacrificando ogni sentimento di fedeltà, ogni sentimento d’onore, essa poneva tutta la sua speranza”.[6]

Il 15 aprile il generale Alfonso La Marmora è insignito della medaglia d’oro al valor militare per aver ristabilito l’ordine a Genova; il giorno successivo viene promosso comandante del 2° Corpo d’armata. Per tutta la vita manterrà la poco lusinghiera fama di “cannoneggiatore del popolo”.

di Vittorio Emanuele II ad Alfonso Lamarmora

Il 24 luglio 1849 la Corte di Appello di Genova condanna a morte in contumacia: Giuseppe Avezzana, ex generale della Guardia Nazionale di Genova; l’ex-deputato Costantino Reta; l’avvocato David Morchio; l’avvocato Ottavio Lazotti; l’avvocato Didaco Pellegrini; l’avvocato Federico Campanella; il marchese Giovanni Battista Cambiaso; il negoziante Giovanni Battista Albertini; il commesso di commercio Nicolò Accame; il capitano marittimo Carlo Ciro Aureliano Borzino.

Tutti sono stati ritenuti colpevoli del reato previsto dall’art. 185 Codice penale “per aver preso parte principale nella insurrezione di questa città avvenuta sul declinare dello scorso mese di marzo e nei primi giorni del successivo aprile, scopo della quale era di mutare il governo legittimo dello Stato e sostituirvene altro”.

Nessuna delle sentenze sarà mai eseguita, i reati saranno amnistiati e alcuni dei condannati avranno importanti incarichi nel Regno d’Italia.

In particolare, Giuseppe Avezzana, dopo un periodo di esilio all’estero, ritornerà in Italia nel 1860 per partecipare all’impresa dei Mille. Sarà insignito dell’Ordine militare di Savoia per il suo ruolo nell’assedio di Capua. Nel 1862 sarà ammesso nel Regio Esercito con il grado di generale e combatterà ancora con Garibaldi nel 1866, nel corso della Terza guerra d’Indipendenza, e l’anno successivo alla battaglia di Mentana. Sarà anche eletto deputato per cinque legislature.

Un corposo rapporto sui fatti di Genova è trasmesso a Torino dal Questore e dagli Assessori di Pubblica Sicurezza il 25 aprile 1849. Nel rapporto si afferma che la città è stata innegabilmente “in mano al proletariato”. Alcune affermazioni del rapporto di polizia colpiscono perché riconoscono una grande dignità al basso popolo genovese, protagonista della vicenda: “Devesi rendere lode meritata in queste luttuose circostanze dai braccianti armati. Molti temevano un saccheggio specie nei sì lunghi giorni dell’armistizio, quando può dirsi che non vi fosse governo; ed invece non si dette quasi esempio di ruberie, e molto meno di ruberie armate; cosa rarissima e quasi unica nei paesi ricchi, caduti in mano di poveri e di operai senza disciplina e senza capi”.

Ben diverso il comportamento dei soldati dell’esercito sabaudo. Il rapporto parla delle “rapine depredazioni e violenze d’ogni specie che commisero molti soldati, specialmente bersaglieri e qualche carabiniere nelle vicinanze di Genova, dalla parte della Polcevera e nel quartiere della città occupato durante l’armistizio. Veramente deplorabili e schifose furono queste violenze in più luoghi: basti dire che nella chiesa di S. Rocco alcuni soldati si erano impadroniti dei vasi sacri nel tabernacolo, e gli asportavano togliendo le sante ostie, se gli ufficiali non li frenavano. V’ha chi porterebbe in pace il bottino sfacciatamente fatto dalla soldatesca, sebbene fosse proibito dai capi e sebbene la vita e le proprietà fossero state guarantite, ma le violenze fatte a parecchie donne e donzelle segnano nell’universale un’epoca di tristezza e presso alcuni di rabbia cupa, perché l’usufrutto violento delle persone e del sesso è l’ultima delle barbarie”.[7]

Ancora più pesanti sono le conclusioni cui giunge il 14 giugno 1849 una Commissione incaricata dal Municipio di Genova di valutare i danni causati dalle Regie truppe.

“Ma, signori, la cifra dei danni materiali è un nulla se noi badiamo al modo col quale furono inferti, e pensiamo al danno morale gravissimo che ne emerse; onde gli odii municipali risuscitati, le antipatie fra cittadini e militari, la discordia a vece dell’unione, che sola può trarci dalla misera condizione in cui precipitammo dopo tante speranze. Egli è quindi che con vero dolore la Commissione si accinge a darvi un sunto di queste relazioni, ove miserandi casi sono narrati, imperocchè ben vede che, nel rimescolare le passate cose, non sta il farmaco dei nostri mali intestini.

Nel giorno 4 aprile, appena scalate le mura della Lanterna ed occupata da quel lato la parte della città, i soldati d’ogni arma, carabinieri e bassi uffiziali compresi, a drappelli si disseminarono in tutto il quartiere di S. Teodoro e nelle suddette colline. Alcuni si stettero battendo contro i pochi armati che difendevano le barricate ed altre posizioni, e gli altri, quasi orde di barbari o di briganti, si presentarono armata mano alle abitazioni dei pacifici cittadini.

Se le porte di casa trovavano chiuse, perché gli abitanti ne fossero fuori, ovvero celati si stessero nel recesso più recondito, bussando e ribussando le facevano tosto aprire o meglio a viva forza le atterravano, talvolta scaricati prima i fucili contro le finestre ed ove ciò non bastasse queste scalarono aprendosi per le stesse un facile varco non ostante fossero murate. Qualunque ritardo od ostacolo anche morale frapposto dagli abitanti al loro libero accesso nelle case, punivano con fucilate. A una donna che sentendo bussare, s’era affacciata alla finestra, le fu sparato contro il fucile, solo perché li avvertiva che i padroni di casa si trovavano in città, fortunatamente non fu colpita, altrettanto fecero contro un ragazzo d’anni undici affacciatosi alla finestra per chiamare il padre; il giovinetto vi lasciò la vita. A un galantuomo, che al sentire bussare alla porta e gridare fortemente “aprite”, frettoloso accorreva al comando, furono tirate due fucilate, una la scansò, l’altra colpì la serratura della porta mentre era in procinto di aprirla, si staccò un chiodo e portò via al poveretto un occhio. Entrati nelle case con aria minacciosa, alcuni allegavano il pretesto di voler perquisire armi; altri che volevano mangiare, la maggior parte poi calata ogni maschera furibondi gridavano “Denari, denari o la vita” ed appuntate carabine, pistole, baionette, sciabole e pugnali al petto od alle gole dei tremanti ed inermi cittadini, se non ferivano od uccidevano, minacciavano morte immediata forzando anche i pazienti ad inginocchiarsi e recitare l’atto di contrizione”.[8]

E così per giorni e giorni, tra rapine, violenze, stupri.

Luigi Michele Pedevilla (1815-1877), sacerdote di sentimenti liberali e fieramente avverso al dominio piemontese in Liguria e che fu testimone dei moti del 1849, dedicò a tali fatti l’Elegia pe-i mòrti do 1849:

“Ah, comm’a l’è che unna çittæ scì bella

e scì fòrte a l’è tanto desolâ?

Pe quæ delitto o çê tanto o a fragella?

Da-i sò vexin perchè a l’è bombardâ?

Andàvan donca inutilmente à tæra

i fòrti de San Zòrzo e Castelletto,

se a n’à posciùo co-e màcchine da guæra

schivâ con tanto o spaventoso effetto?

Oh, quante orrô ghe regna in mëzo à lê,

deh, chi â consòla un pò, chi â compatisce,

chi mai fra i italiæn, chi fra i foestê

de cianze un pò i sò guai non arrossisce?”[9]

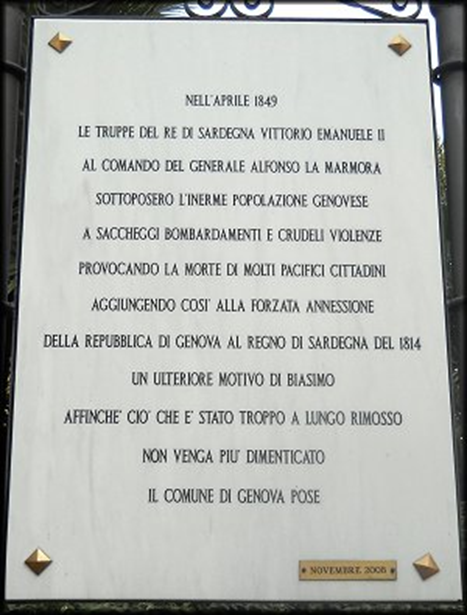

Infine, il 26 novembre 2008, il consiglio comunale di Genova, su richiesta del Movimento Indipendentista Ligure, ha fatto apporre sul marciapiede di fronte alla statua del re Vittorio Emanuele II, sita in piazza Corvetto, una targa che ricorda i tragici fatti dell’aprile 1849:

«Nell’aprile 1849

le truppe del Re di Sardegna Vittorio Emanuele II

al comando del generale Alfonso La Marmora

sottoposero l’inerme popolazione genovese

a saccheggi bombardamenti e crudeli violenze

provocando la morte di molti pacifici cittadini

aggiungendo così alla forzata annessione

della Repubblica di Genova al Regno di Sardegna del 1814

un ulteriore motivo di biasimo

affinché ciò che è stato troppo a lungo rimosso

non venga più dimenticato

il comune di Genova pose»

[1] Nato a Savona il 17 dicembre 1826, amico di Goffredo Mameli, aveva combattuto nella Guerra d’Indipendenza e a Custoza aveva ottenuto la medaglia d’argento al valor militare «per avere guadagnato per primo un’altura tenuta dal nemico tra il grandinare delle palle».

[2] Papa Pio IX, nato Giovanni Maria Mastai-Ferretti.

[3] https://www.carabinieri.it/arma/curiosita/non-tutti-sanno-che/m/moti-di-genova-del-1849

[4] Citato da Lorenzo Del Boca, “Indietro Savoia”.

[5] https://www.carabinieri.it/arma/curiosita/non-tutti-sanno-che/m/moti-di-genova-del-1849

[6] L’originale autografo in francese è conservato all’Archivio di Stato di Biella, fondo Ferrero della Marmora.

[7] Bianca Montale, “Genova tra riforme e rivoluzione”, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, XLI.

[8] Per chi fosse interessato al testo completo della Relazione della Commissione per l’accertamento dei danni: http://www.genovalibri.it/genova_1849/danni.htm

[9] “Com’è possibile che una città così bella / e così forte sia tanto desolata? / Per quale delitto il Cielo tanto la flagella? / Perché è bombardata dai suoi vicini? / Andavano dunque inutilmente a terra / i forti di San Giorgio e Castelletto, / se non ha potuto delle macchine da guerra / schivare in tal modo lo spaventoso effetto! / Oh, quanto orrore regna in mezzo a lei, / deh, chi la consola un po’, chi la compatisce, / chi mai fra gli italiani, chi fra i forestieri / di piangere un po’ i suoi guai non arrossisce?”

Per il testo completo: https://digilander.libero.it/alguas/pedevill.htm